Lieu : en présentiel à la Maison de la Philosophie.

Programme détaillé : à télécharger.

Inscription au cycle : adhérent 20 €, non adhérent 40 €. Prenez l’adhésion, soutenez l’UPP et bénéficiez de tarifs rédutis et de services privilégiés.

Cours à l’unité : Ce cycle peut aussi se suivre à l’unité, sans s’inscrire à la totalité. Tarif unique : 10 €.

Visioconférence : ce cycle de cours peut être suivi en visioconférence. Vous recevrez un lien de connexion pour chaque cours.

Replay : Inclus dans l’inscription au cycle de cours complet (pas de replay à l’unité).

Réservation obligatoire : en ligne ou à la Maison de la philosophie.

La croyance populaire en l' »homme fort » qui, seul contre tous, doit sa force à sa solitude, est ou bien une simple superstition fondée sur l’illusion que l’on peut « faire » quelque chose dans le domaine des affaires humaines (« faire » des lois par exemple, comme on fait des tables et des chaises, ou rendre les hommes « meilleurs » ou « pire »), ou bien un découragement conscient de toute action, politique ou non, uni à l’espoir utopique qu’il est possible de traiter les hommes comme des « matériaux ».

Hannah Arendt (1906-1975)

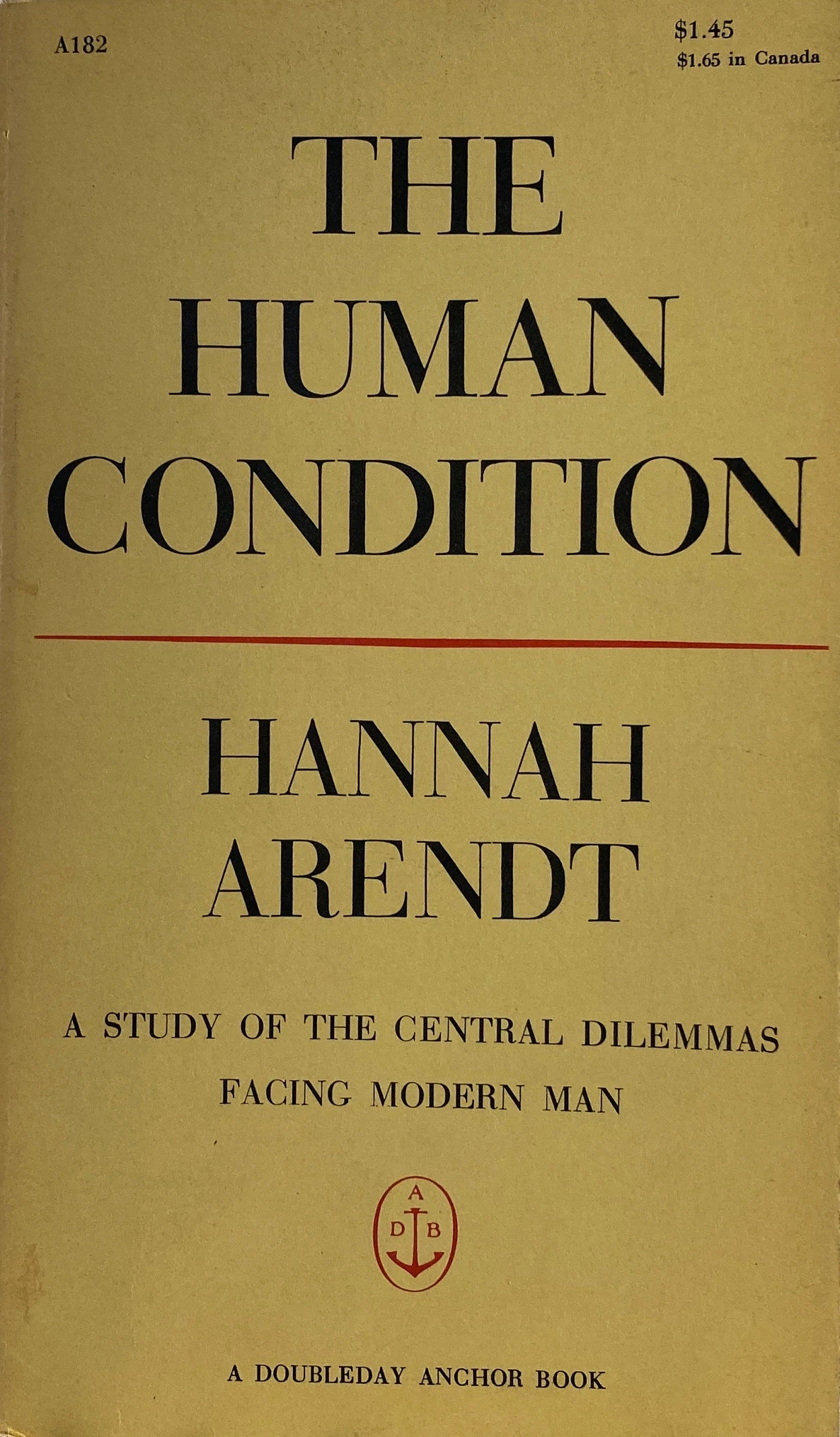

Le condition de l’homme moderne, 1958

Cycle sur l’histoire de la philosophie – 2026

ARENDT ET LA CONDITION DE L’HOMME MODERNE

Cycle de 5 cours hebdomadaires par Élisabeth Rigal, philosophe, chercheur émérite au CNRS. Elle travaille et publie dans le champ de la philosophie contemporaine.

Du 17 janvier 2026 au 14 février 2026, le samedi matin de 10h à 12h.

Cycle de cours en présentiel, en visio et en replay. Possibilité de passer librement d’un mode à l’autre. Possibilité de s’inscrire en cours de route, rattrapage des cours avec le replay.

La Condition de l’homme moderne, parue en 1958, est le second des deux grands livres d’Hannah Arendt. Elle y mène une enquête historique qui porte sur l’ensemble de l’histoire de l’Occident depuis Homère et qui est donc bien plus vaste que celle qu’elle avait présentée dans les Origines du totalitarisme. Si cet ouvrage, à la différence du précédent, possède des enjeux intrinsèquement philosophiques, Arendt y remet cependant en cause l’inconditionnel privilège que les philosophes ont accordé à la vita contemplativa, et elle s’engage dans une exploration de la vita activa – de ses composantes et des ses structures – qui adjoint de nouveaux arguments à ceux mis en avant par les Origines du totalitarisme pour montrer que « le fil de la tradition s’est rompu » et que nous ne pourrons pas le renouer.

No1 – Samedi 17 janvier 2026, de 10H à 12H :

LA “FABRIQUE” DE THE HUMAN CONDITION

Dans Human Condition, Arendt mobilise tout ce qu’elle avait appris auprès de Husserl, de Heidegger et de Jaspers pendant son cursus universitaire, ainsi que les acquis de la thèse qu’elle avait soutenue en 1929 sur le concept d’amour chez Saint-Augustin. Elle puise aussi très largement dans la pensée antique, notamment dans l’Éthique à Nicomaque d’Aristote dont elle s’approprie la définition de l’homme comme « vivant doué de parole (zoon logon echon) qui est, par nature, un vivant politique (zoon politikos) ». J’entamerai mon parcours en explorant les sources de la pensée arendtienne et en montrant l’inflexion qu’elle impose à ces sources pour frayer son propre chemin et le placer sous l’égide de « l’amour du monde » et de la reconnaissance de la « pluralité humaine ».

No2 – Samedi 24 janvier 2026, de 10h à 12h :

LA QUESTION DE LA « NATALITÉ » ET LA « SECONDE NAISSANCE »

« Les hommes naissent – nouveaux venus, encore et toujours, dans un monde qui les a précédés dans le temps », affirme Arendt qui fait du concept de natalité le concept central de son anthropologie. Et la façon dont elle explicite ce concept lui permet de montrer qu’il faut récuser l’idée d’espèce ou de genre humain au profit de celle de « pluralité humaine », et qu’il faut attribuer à cette pluralité « le double caractère de l’égalité et de la distinction ». Mais le concept arendtien de natalité ne renvoie pas seulement à la naissance au sens propre. L’une des thèses centrales de Human Condition est en effet que « c’est par le verbe et l’acte que nous nous insérons dans le monde humain, et [que] cette insertion est comme une seconde naissance dans laquelle nous confirmons et assumons le fait brut de notre apparition physique originelle ».

Quels sont donc les enjeux d’une telle approche de la condition humaine, approche dont il faut souligner qu’elle ne se contente pas d’éclairer notre condition à la lumière de la natalité (et non de la mortalité), mais qu’elle s’attache aussi à montrer que l’action en tant qu’elle initie du nouveau est cela même qui fait naître un monde commun, partageable ?

N°3 – Samedi 31 janvier 2026, de 10h à 12h :

LA DEUX « INVERSIONS » INTERVENUES DANS NOTRE HISTOIRE

Human Condition brosse par petites touches un tableau du devenir de la civilisation occidentale pour montrer que deux grandes inversions se sont produites au cours de son histoire qui ont fait rupture et qui, à terme, ont remis en cause la hiérarchie des trois activités qui constituent la vita activa. Arendt situe la première à la fin de l’Empire Romain, au moment où celui-ci s’est christianisé et elle la présente en termes d’« inversion du monde et de la vie ». Elle date la seconde de l’émergence des Temps Modernes, c’est-à-dire du XVII° siècle, et la caractérise en termes d’« inversion de l’action et de la contemplation ». Et elle explique que c’est au XIX° siècle, au moment de la révolution industrielle qu’est apparu au grand jour l’impact de ces deux inversions qui est catastrophique eu égard aux potentialités les plus hautes de l’homme. Je consacrerai cette séance à l’analyse des scansions du devenir de l’Occident sur la base desquelles Arendt organise l’ensemble de son questionnement.

N°4 – Samedi 7 février 2026, de 10h à 12h :

ARENDT CONTRE MARX

Au lendemain de la parution des Origines du totalitarisme, Arendt a soumis à la fondation Guggenheim le projet d’un livre consacré à l’examen critique du marxisme et de ses éléments totalitaires. Après avoir travaillé un temps à ce projet, elle y a finalement renoncé. Mais elle a exploité les notes qu’elle avait rassemblées et a développé, dans Human Condition, une critique fort sévère et particulièrement insistante des présupposés philosophiques du marxisme, critique qui établit que Marx ne fait que « résumer et théoriser 200 ans de modernisme ». C’est par l’examen de sa réfutation des thèses de Marx sur l’essence de l’homme et sur l’histoire que j’ouvrirai cette seconde partie.

N°5 – Samedi 14 février 2026, de 10h à 12h :

LA DÉSHUMANISATION DE L’HOMME ET L’ALIÉNATION DU MONDE

Dans les pages d’introduction et dans le dernier chapitre d’Human Condition, Arendt présente un diagnostic négatif sur l’époque qui est la nôtre. Elle soutient non seulement que les techno-sciences sont en passe de pouvoir rendre la vie artificielle et de couper les liens qui depuis toujours unissaient les hommes à la Nature, mais aussi qu’on est aujourd’hui « en train de délivrer des chaînes du travail une société qui ne sait plus rien des activités plus hautes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner la liberté ». Or pour étayer ces thèses, elle prend en considération trois grands événements dont elle explique qu’ils ont dominé le seuil de l’époque moderne et en ont fixé le caractère : la découverte de l’Amérique, la Réforme protestante, et l’invention du télescope. C’est par l’analyse de ces événements que Human Condition interprète en s’appropriant certaines thèses de Max Weber que je conclurai ce cycle.